オランダサッカー界が生んだ偉大な選手の中でも、エドガー・ダーヴィッツほど独特な存在感を放った選手は少ないでしょう。

彼のプレースタイルは単なる技術の集合体ではなく、サッカーに対する深い理解と戦術的知性が融合した芸術的な表現でした。

現代サッカーにも大きな影響を与え続けているダーヴィッツの魅力について、詳しく探っていきます。

エドガー・ダーヴィッツのプロフィール

エドガー・スティーヴン・ダーヴィッツのプロフィールはこちら。

スリナムで生まれ、幼少期にオランダに移住しました。

身長168cmと決して大柄ではありませんが、その小柄な体躯からは想像できないほどの存在感をピッチ上で発揮していました。

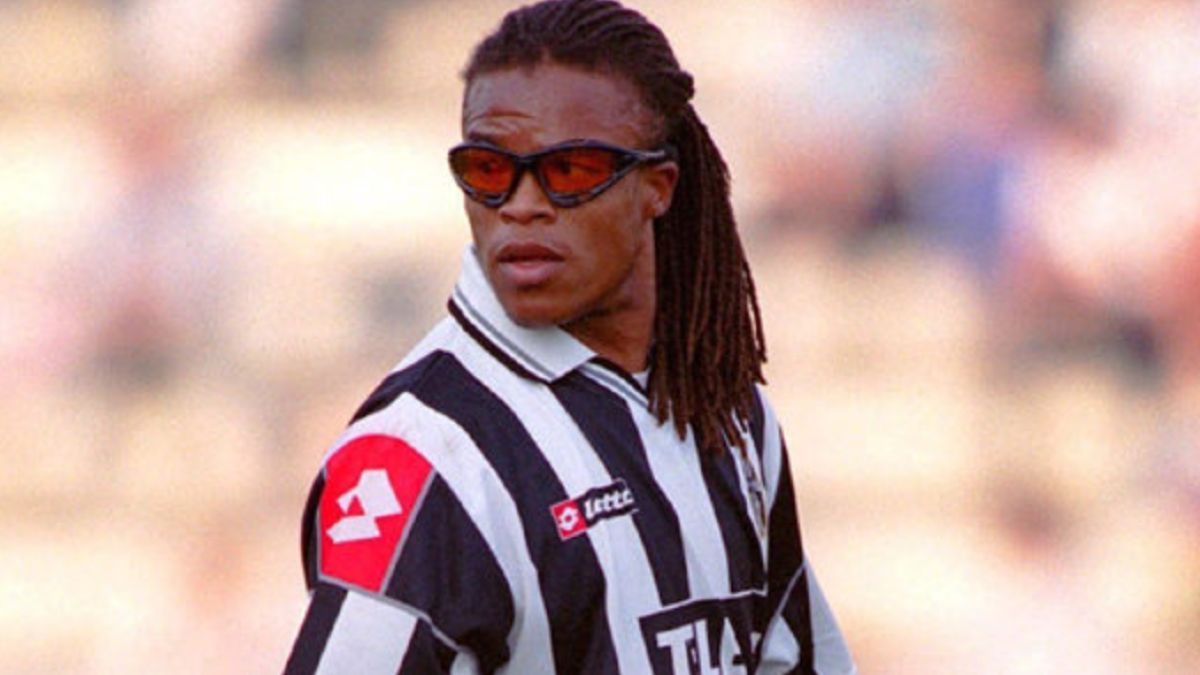

最も印象的だったのは、彼がいつも着用していた特徴的なゴーグルです。

これは緑内障という目の病気のためでしたが、結果的に彼のトレードマークとなり、多くのファンに愛され続けています。

ダーヴィッツは選手としてだけでなく、一人の人間として非常に知的で哲学的な思考の持ち主でした。

エドガー・ダーヴィッツのプレースタイル

エドガー・ダーヴィッツのプレースタイルはこちらです。

気性の荒いところは欠点ですが、ダイナモとしてかなり理想形に近いと思います。

スタミナ切れが無く、守備強度が高い

身長169cmという体格ハンデを、もろともしない強靭なフィジカルを持っており、ほとんど当たり負けをしません。

さらに知性と技術で完全に克服していたのもダーヴィッツの特筆すべき点です。

体の使い方が非常に巧みで、相手との接触プレーでも巧妙にバランスを保ち、ボールを奪われることが少ない選手でした。

また、運動量も豊富で、相手を潰すまでは追いかけることができるスタミナもあります。

時には走行距離が1試合16㎞になることがあるほどで、それでも、90分間を通じて高いパフォーマンスを維持していました。

完成度の高いテクニック

ダ―ヴィッツにはできないことが無いと思わされるほどテクニックがあります。

まず、ウインガーと遜色のないドリブル技術は圧巻で、独特のリズム感を持ち、相手を惑わす巧妙な技術を見せていました。

また、左足から繰り出される精密なショートパス、ロングパス、スルーパスなど、精度の高いダーヴィッツのパスは世界最高レベルなんです。

特にサイドチェンジやバックスピンの効いたフィードは芸術的でした。

守備的MFと思えないほどの攻撃力

ダ―ヴィッツは守備的MFとして出場することが多いのですが、機を見た攻撃参加でオフェンスを活性化させることもできる選手でした。

またシュートが強烈で、すこし距離があっても躊躇なく狙えるところもダービッツの凄みです。

弾丸のミドルシュートやフリーキックを何度も決めています。

エドガー・ダーヴィッツの経歴

エドガー・ダーヴィッツの経歴はこちらです。

- 1991-1996アヤックス

- 1996-1997ACミラン

- 1997-2004ユベントス

2004年 バルセロナにレンタル

- 2004-2005インテル・ミラノ

- 2005-2007トッテナム

- 2007-2008アヤックス

- 2010クリスタル・パレス

- 2012-2014バーネット

ここでは選手兼監督としてプレー

かなり転々とクラブを渡り歩いていました。

アヤックス

ダーヴィッツのプロキャリアは1991年にアヤックスでスタートします。

当時のアヤックスはヨハン・クライフの指導の下、トータルフットボールの理念を受け継ぐ革新的なチームでした。

若きダーヴィッツはこの環境で才能を開花させ、1994-95シーズンにはUEFAチャンピオンズリーグ優勝に貢献。

この時期に、彼の戦術的知性と技術の基盤が形成されました。

ACミラン

1996年、ダーヴィッツは当時世界最高峰のリーグだったセリエAのACミランに移籍しました。

入団1年目は15試合に出場したのですが、2年目はダ―ヴィッツにとって苦しい状況となります。

開幕直後にペルージャ戦でGKと交錯して骨折してしまったことで、思うような活躍ができません。

そしてミラン首脳陣との確執を理由に、同セリエAのユヴェントスへ移籍することになりました。

ユヴェントス時代の黄金期

1997年にユヴェントスに移籍したダーヴィッツは、ここで真の実力を発揮しました。

ジネディーヌ・ジダンやアレッサンドロ・デル・ピエロといったスーパースターたちと共にプレーし、チームの中核選手として活躍。

3度のセリエA優勝と1998年のUEFAチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献し、世界最高レベルの中盤選手としての地位を確立しました。

しかし、契約面や起用法などで、徐々にユベントスとの関係が悪くなっていきます。

ついにはステファン・アッピアーが加入したことで、ポジションを奪われ、重要度の低い試合ばかりのプレーとなってしまいました。

バルセロナ

当時の代表監督ディック・アドフォカートの計らいにより、2004年1月にダーヴィッツはフランク・ライカールトが監督を務め、ロナウジーニョを中心とする攻撃的なサッカーを展開していたバルセロナに電撃移籍します。

シーズン後半戦から加入したダーヴィッツに期待されたことは、チームに経験と安定感をもたらすこと。

この重要なタスクを彼は期待通りにこなします。

持ち前の戦術理解力でチームにすぐに溶け込み、リーガ・エスパニョーラでの2位という結果に貢献しました。

インテルでのセリエA再挑戦

2005年夏、ダーヴィッツはイタリアのインテルに移籍しました。

セリエAでの豊富な経験を買われての移籍でしたが、当時のインテルは若い選手が多く、ベテランの経験が必要とされていました。

ロベルト・マンチーニ監督の下で、ダーヴィッツは中盤のレギュラーとして起用され、ここでもチームの戦術的バランスを整える重要な役割を担いました。

しかし、徐々に戦術の関係で出場機会は少なくなります。

またマンチーニ監督との関係も次第に悪化してきたことで、最終的に退団しました。

トッテナム・ホットスパーでのプレミアリーグ体験

2006年8月、ダーヴィッツはイングランドのトッテナム・ホットスパーに移籍し、初めてプレミアリーグを経験しました。

マルティン・ヨル監督の下で、彼はイングランドサッカーの激しいフィジカルコンタクトと高いテンポに見事に適応します。

プレミアリーグ特有の縦に速い展開の中でも、持ち前のボールコントロール技術と戦術眼を活かし、チームの中盤をコントロールしました。

しかし2年目になると、コートジボワール代表でディディエ・ゾコラの入団したことで、出場機会が減少します。

そして、出場機会を求め、古巣であるアヤックスに移籍しました。

アヤックス最終復帰と晩年のキャリア

2007年、古巣アヤックスへ11年ぶりに復帰。

キャプテンとして若手の育成に努め、自身もなお高いパフォーマンスを維持しました。

クラブの象徴的存在として、チーム内外に大きな影響を与るものの、ダ―ヴィッツはアヤックスから放出されました。

2年間のブランクを経て、2010年にダ―ヴィッツはイングランド2部のクリスタル・パレスに加入するのですが、同年に退団。

そして2012年にダ―ヴィッツにとって最後のクラブである4部のバーネットに加入します。

ここでは選手兼監督を務めるという異例の役割に挑戦しました。

引退後の指導者キャリアと社会貢献

現役引退後、ダーヴィッツは指導者としての道を歩み始めました。

まず、イングランドのクリスタル・パレスでアシスタントコーチとして指導経験を積み、その後は様々なクラブで監督やコーチを務めています。

彼の指導哲学は、技術と戦術の融合に加え、選手の精神的な成長を重視するものです。

また、サッカー界を離れても、ダーヴィッツは社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。

特に、恵まれない環境にある子どもたちへの教育支援や、人種差別撲滅運動に力を入れており、元プロサッカー選手としての影響力を社会のために活用しています。

現在も、オランダを中心に若手選手の育成に関わりながら、サッカー界の発展に貢献し続けています。

まとめ

エドガー・ダーヴィッツのプレースタイルはダイナモと言われる選手の理想形に近い存在でした。

アヤックス、ユヴェントス、バルセロナ、インテル、トッテナムといった名門クラブでのキャリアを通じて、異なる戦術システムに適応してきました。

この適応能力は、現代のグローバルサッカーにおいても非常に価値のある資質で、多くの若い選手たちにとって理想的な手本となり続けています。

特徴的なゴーグル姿で多くの人々に愛され続けたダ―ヴィッツは技術と知性を兼ね備えた真の完成型選手として、サッカー史に永遠に刻まれる存在となるでしょう。

コメント